認知症(下)

いざ認知症と診断された場合、その後の治療はどうなるのでしょうか?

新薬も登場

認知症の治療は大きく分けると薬物療法、リハビリ、環境設定の3つがあります。

薬には、長い歴史と信頼度に裏打ちされた内服の浮腫や微小出血といった副作用のリスクもあり、現時点では限られた患者さんへの処方になっています。

心身のリハビリ

リハビリと聞くと「頭の体操」といったイメージを持たれるでしょうが、認知症のリハビリは頭だけでなく体も同時に使うのが一般的です。

例えば、歩きながらしりとりをする、家事をしながらクイズを解く、などです。こうしたリハビリはご家族で楽しみながら自宅でも気軽に取り組めるところに利点があります。もちろん認知症の予防にも有効です。

社会参画を増やす

環境設定とは、認知症患者さんの生活環境を整えることです。

認知症が進行すると患者さんは運動量が減ったり、ひきこもりになってしまいがち。それを未然に防ぐためにも、早い段階からデイサービスなどを利用したり、地域とのコミュニティを確保するといった社会参画の機会を増やすことが大切になってきます。

そうすることでご家族の介護負担の軽減や心理的な安心につながることもあります。

1人で抱え込まず

MCIの早期発見のためには、専門的な認知機能検査などが必要で、まずは医療機関を受診されることをお勧めします。

「この程度の症状で受診してもいいの?」と二の足を踏まれる方もいらっしゃるでしょうが、その一歩が認知症予防の大きなステップになるかもしれないのです。

そしてMCIを含めた認知症治療は昨今、大きな転機を迎えています。

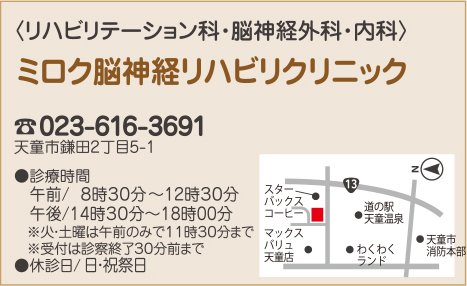

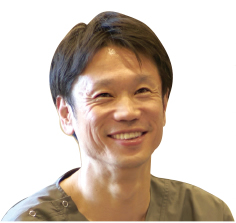

ミロク脳神経リハビリクリニック 院長

齋藤 佑規(さいとう ゆうき)

1980年(昭和55年)酒田市生まれ。酒田東高から山形大医学部に進み、脳外科医として山大医学部付属病院、山形済生病院などでの勤務を経て2023年9月にミロク脳神経リハビリクリニックを開業。日本脳神経外科学会専門医・日本リハビリテーション医学会専門医。