腎臓を守る生活習慣(上)

腎臓(じんぞう)は血液を濾過(ろか)して余計な水分を尿として体外に排出してくれる大切な臓器です。そのほかにも血圧を調節する、赤血球を増やす、骨量を維持するビタミンDを活性化するといった役割を担っていますが、その一方、不規則な生活などでダメージを受けやすい臓器でもあります。

健康診断で「クレアチニン値」「eGFR値」などから腎機能の低下を指摘された方はいませんか?今号から腎臓の機能を落とさないための対策をお話ししましょう。

禁煙・節酒、水分補給

腎機能対策の〝1丁目1番地〟は禁煙と節酒です。喫煙の弊害はここではあえて触れませんが、飲酒は1日のアルコール摂取量を20グラム未満に抑えることが推奨されています。500ミリリットル入り缶ビール1本、350ミリリットル入り缶チューハイ1本が約20グラムになります。

水分摂取も重要で、1日1リットル以上の摂取を心がけましょう。暑い日や運動の後はそれ以上必要なことは言うまでもありません。

睡眠、運動、ワクチン

このほか毎日6~8時間ほどの適度な睡眠時間を確保することや、体に負担がかからない程度の適度な運動は有効です。

意外なところでは、便秘の予防もお忘れなく。便秘は慢性腎臓病の発症および末期腎不全との関連が知られています。

腎機能が低下すると免疫機能も低下し、感染症リスクが上昇します。健康な方も同様ですが、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン、新型コロナワクチンの接種が推奨されています。

専門家の指導も大切

医療にかかわる様々な専門職による指導によって腎機能の低下を遅らせることができます。例えば、薬剤師に腎機能低下の原因となる薬剤を指摘してもらったり、管理栄養士に腎機能毎の細やかな食事栄養指導を受けることも重要です。

理学療法士による運動指導は身体機能の維持や向上に役立ちます。

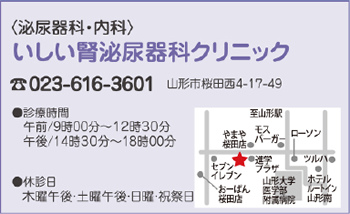

いしい腎泌尿器科クリニック 院長

石井 達矢(いしい たつや)

1999年(平成11年)山形大学医学部卒業。山形大学附属病院、山形市立病院済生館、公立置賜総合病院勤務などを経て、2020年5月いしい腎泌尿器科クリニックを開業。医学博士。日本泌尿器科学会認定専門医。日本医師会認定産業医。